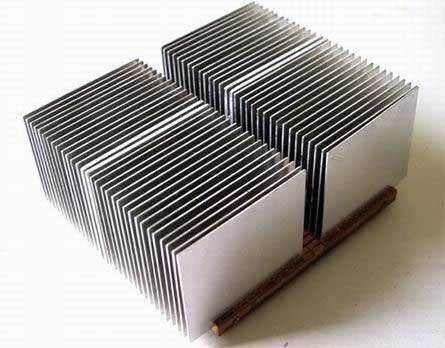

散熱器是電子產品熱設計中最常用到的散熱強化部件。其強化原理是增加換熱面積。同熱設計所有部件的設計類似,散熱器的優化設計思路也需要從熱量傳遞的三種基本方式出發。

1熱傳導——優化散熱器擴散熱阻

當電子元器件上方附加散熱器時,熱量從器件內部傳遞到散熱器上,以及熱量在散熱器內部的傳遞都屬于熱傳導。經典傳熱學中熱傳導可以用傅里葉導熱公式描述:

式中,

從上式可以看出,導熱系數和導熱截面積是熱傳導中影響傳熱效率的兩個關鍵變量。

在常見的金屬中,鋁合金和銅合金的導熱效能和經濟性綜合表現是比較好的。因此常見的散熱器材質主要是鋁合金和銅合金。

|

材料名稱 |

導熱系數 (W/m.K) |

材料名稱 |

導熱系數 (W/m.K) |

|

銀99.9% |

411 |

6061型鋁合金 |

155 |

|

硬鋁4.5%Cu |

177 |

1070型鋁合金 |

226 |

|

純銅 |

398 |

黃銅30%Zn |

109 |

|

鑄鋁4.5%Cu |

163 |

1050型鋁合金 |

209 |

|

金 |

315 |

鋼0.5%C |

54 |

|

純鋁 |

237 |

6063型鋁合金 |

201 |

提高導熱系數是為了降低擴散熱阻。擴散熱阻尤其在芯片熱流密度較高,或者翅片長厚比較大時表現明顯。但材料的導熱系數提高是有限的,提高散熱器基板厚度、翅片厚度等從導熱截面面積出發的手段,又受到空間的限制。這樣,熱管和均溫板的使用,在某些熱流密度大的場景就非常有優勢。

熱管和均溫板的具體選用和散熱強化原理會在第九章詳細闡述,簡單來講,可以將其視為一種導熱系數極高的傳熱部件。在高熱流密度的場景中,通過在散熱器底部鑲嵌熱管或均溫板,可以有效降低擴散熱阻,優化散熱。

2對流換熱——強化對流換熱效率

先來看用來描述對流換熱的牛頓冷卻定律:

式中,q為傳熱量,h稱為對流換熱系數,A為換熱面面積,Tw為固體表面溫度,Tf為流體溫度。

顯然,通過提升對流換熱面積,可以直接強化換熱。但提升換熱面積,通常意味著散熱器要做的尺寸更大,進而導致產品整體尺寸變大。這不符合電子產品越來越緊湊的趨勢。另外,絕大多數情況下,加大散熱器還意味著散熱成本提升。

當空間給定,加大散熱面積還必須要同時考慮系統風阻,因為細密的散熱器在加大散熱面積的同時,還會增加風阻,影響內部空氣流動,進而降低對流換熱系數。要獲得最佳的散熱面積和對流換熱系數的綜合最優值,需要多次測試優化對比。

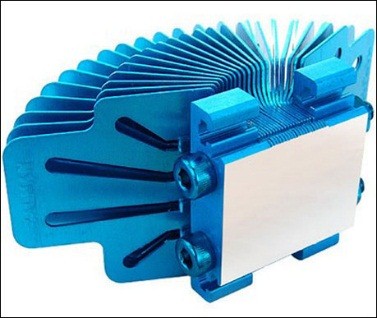

除了單純改變散熱器齒間距來獲得更高的對流換熱系數,散熱器的斷齒、斜齒、放射齒等,都是在散熱面積與對流換熱系數之間做權衡。通過降風阻、間隙吸入冷風的效應,來優化散熱效果。

在系統級的產品設計中,結合整體風道,多個散熱器之間需要相互配合,充分利用系統風量,弱化熱級聯效應。

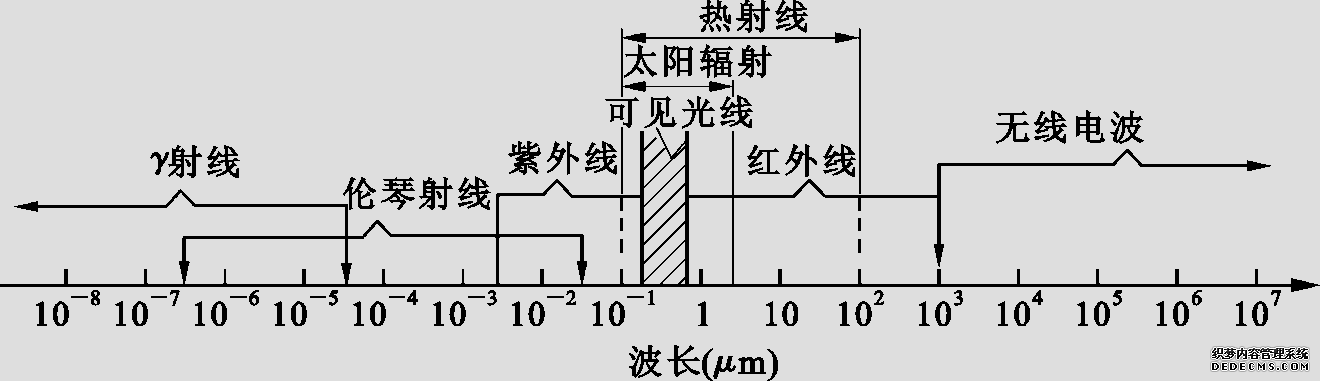

3輻射換熱——選擇合適的表面處理方式

使用自然散熱的電子產品,輻射換熱往往占有不可忽略的比例。當散熱器幾何結構設計已經完成時,表面處理方式會顯著影響換熱效果。電子產品工作的溫度范圍內,紅外線時主要的輻射波長。輻射換熱強度與產品的紅外輻射率成正比。對于暴露在陽關下的戶外產品,設備表面與太陽之間的輻射換熱則與其可見光輻射率成正比。

由上可知,對于輻射換熱,表面處理應當按照如下思路進行設計:

a) 室內產品:結合散熱器的工作溫度,提高表面紅外輻射率;

b) 散熱器暴露在陽光下的產品:提高表面紅外輻射率,降低表面可見光輻射率。

4 小結

假定產品內部其它部分設計都已定型,從三種基本熱量傳遞方式的角度進行歸納,散熱器的主要優化思路可總結如下:

|

傳熱方式 |

對應優化思路 |

|

熱傳導 |

1. 使用高導熱系數的材料; 2. 使用熱管/均溫板等均熱部件,降低擴散熱阻; 3. 齒厚、基板厚度等影響擴散熱阻的散熱器參數。 |

|

對流換熱 |

1. 改變齒數、齒高、基板厚等關鍵形狀參數,使得散熱器達到傳熱面積和流動阻力的綜合最優值; 2. 散熱齒異形、斷齒、錯齒、斜齒設計,配合系統風道,充分利用產品內部空間,提高換熱強度。 |

|

輻射換熱 |

輻射換熱主要影響室內自然散熱的產品和室外暴露在陽光下的產品。除了擴展散熱器面積,還需要選擇合適的表面處理方式 a) 室內產品:結合散熱器的工作溫度,提高表面紅外輻射率; b) 散熱器暴露在陽光下的產品:提高表面紅外輻射率,降低表面可見光輻射率。 |

標簽: 點擊: 評論: