手機熱設(shè)計的著眼點和基站等產(chǎn)品是不同的。在基站熱設(shè)計中,內(nèi)部器件的溫度是瓶頸,比如器件FPGA的結(jié)溫(內(nèi)核溫度)不能超過100°C。而手機熱設(shè)計的瓶頸并非器件本身。筆者曾做過實際測試和分析,手機在重度游戲場景(NBA2k16),其最熱的器件CPU的結(jié)溫不過六十多度,距離CPU的允許最高溫度85°C還有二十多度的margin。所以,一般來說,手機內(nèi)部器件溫度降低并不是熱設(shè)計的重點。而作為終端產(chǎn)品,手機的表面溫度用戶非常注重,它才是熱設(shè)計的瓶頸和重點。

那么,有哪些因素決定了手機表面溫度呢?

我們先普及幾個常用概念。

功耗:也就是發(fā)熱量,單位:瓦。比如CPU的功耗為2.6瓦。

加權(quán)平均溫度:想象手機表面分成若干個小面積,每個面積內(nèi)的溫度相同。那么每個小面積和其溫度的乘積S*t1之和除以總面積。這個值相當于如果整個物體表面溫度是均勻的那個溫度值。

結(jié)構(gòu)設(shè)計:包括手機的尺寸、材料、PCB尺寸,層數(shù),含銅量,主要器件的布局位置。這里的結(jié)構(gòu)設(shè)計不僅是結(jié)構(gòu)件,而是整機的架構(gòu)設(shè)計。

回到原來的問題:哪些因素決定了手機表面溫度呢?

當環(huán)境溫度、風速等因素不變的情況下,手機的表面溫度(各處的溫度)取決于其結(jié)構(gòu)和功耗兩個因素。如果這兩個因素定了,那么手機的表面溫度也是確定的。

確切的說,在手機表面材料已定的情況下,功耗值決定了手機表面的平均溫度,結(jié)構(gòu)決定了手機表面溫度的均勻程度。

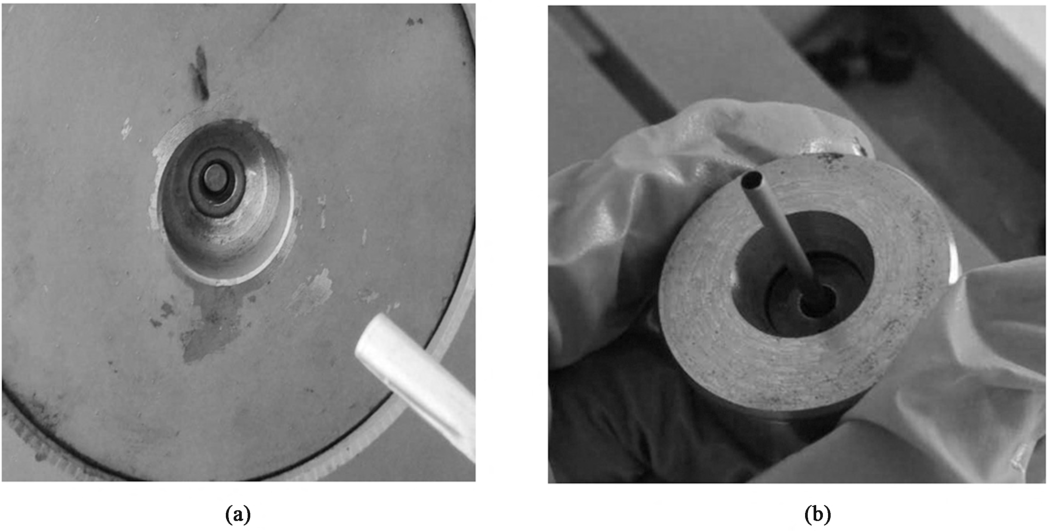

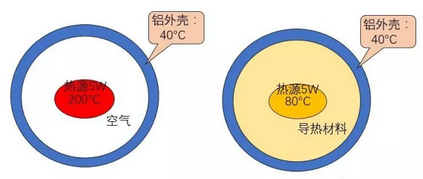

為了直觀說明這個問題,我們假設(shè)一個產(chǎn)品,如下圖所示,一個鋁球殼體中央,有一個功耗為5W的熱源。

這個產(chǎn)品,無論內(nèi)部的結(jié)構(gòu)如何變化,比如無論熱源和鋁殼之間是空氣還是導(dǎo)熱材料,鋁殼的表面平均溫度都是40°C,所不同的,是熱源本身的溫度。這說的就是:功耗定了,則其表面加權(quán)平均溫度也就定了。

至于手機,其功耗的大小,取決于采用了什么平臺、CPU、GPU是否降頻、軟件是否針對該場景進行了功耗優(yōu)化以及優(yōu)化程度。這對手機溫度降低也非常重要。因為功耗優(yōu)化一般是結(jié)構(gòu)確定之后進行的,屬于后期的軟件優(yōu)化,本文暫且按下不表。

為了說明后面的內(nèi)容,需要先介紹一下手機的散熱路徑。

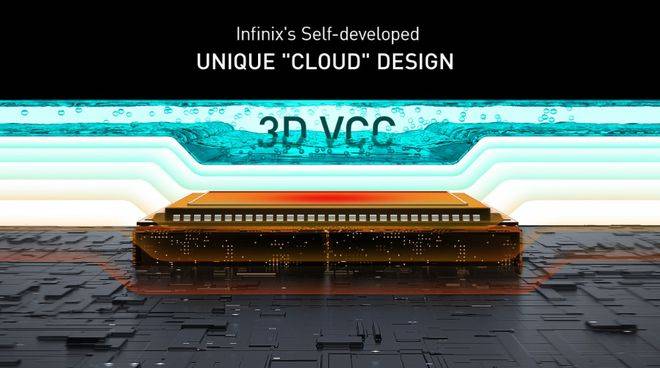

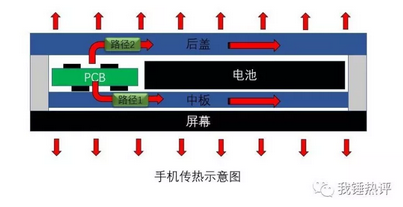

如下圖所示,手機主要發(fā)熱源是主板PCB(上面的器件),其熱量傳導(dǎo)在內(nèi)部有兩條路徑。

路徑一:PCB到中板,沿著中板水平傳到到手機末端。中板的熱量再傳到到屏幕上,然后以輻射和對流的方式傳到空氣中。

路徑二:PCB的熱量傳到后蓋上,沿著后蓋水平傳導(dǎo),這部分熱量會通過后蓋傳到空氣中。

相對而言,通過中板傳導(dǎo)的熱量更多些。有人懷疑中板的熱量沒辦法通過屏幕傳到空氣中,其實不然。中板的熱量大部分都是通過屏幕傳導(dǎo)出去的,雖然兩者之間有間隙,雖然屏幕為玻璃導(dǎo)熱較差。

說到這里,是時候可以更正一個誤解了。

誤解一:“增加內(nèi)部熱源和手機外殼隔熱,可以降低表面溫度”。

從圖二的結(jié)論可以看出,即使把熱源和殼體很好的隔熱(左圖中用空氣隔熱),外殼的平均溫度不會變化,依然是40°C,而內(nèi)部熱源溫度會增加(在這個假設(shè)的場景中,熱源溫度由80°C增加至200°C)。這個結(jié)論也可以用熱阻、溫差的公式得出。

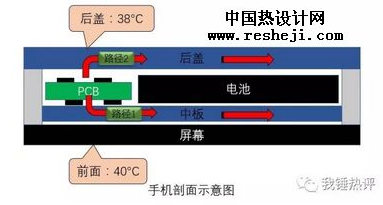

所以說,試圖用增加隔熱讓手機表面平均溫度下降是行不通的。注意,這里說的是“平均溫度”,而不是某一點的溫度。在實際的手機上,各點的溫度是不同的,在后蓋和前面,主板CPU處的溫度最高。如果增加PCB和后蓋之間的隔熱(增加熱阻),理論上可以降低該處后蓋熱點的溫度,但同時也會升高前面(屏幕側(cè))的溫度,這就像蹺蹺板,此起彼伏。舉例說明,如下圖中,增加PCB和后蓋之間的隔熱(增加熱阻),會讓后蓋該點的溫度38°C下降,同時會讓前面的40°C上升。

如果后蓋溫度比前面高,那么增加隔熱會讓兩點溫度平衡嗎?理論上是的。但有兩點需要知道,一是,增加“隔熱”,用所謂的隔熱材料并不容易奏效,相對使用供應(yīng)商宣傳的“隔熱材料”,倒不如把后蓋和PCB的間距加大,因為空氣的隔熱能力比隔熱材料相當或更好。但加大間隙,勢必會增加手機厚度,這在寸土寸金的手機設(shè)計中基本是無法接受的。

有人問了,如果后蓋比前面溫度高,咋辦呢?也好辦。我們不用增加PCB到后蓋的隔熱(熱阻),只減小PCB到中板的熱阻即可。最簡單有效的辦法就是增加PCB器件和中板間的導(dǎo)熱膠。這會讓更多的熱量傳向中板,那么更少的熱量傳向后蓋,后蓋溫度自然降低。也如同蹺蹺板,此起彼伏。

之所以花這么多筆墨細說隔熱這個誤區(qū),意思就是說,增加隔熱材料并不可行。增加隔熱并不是降低降低表面溫度的主要因素。

那么,除了功耗,還有哪些決定手機表面溫度的決定因素呢?

有的。中板、后蓋的導(dǎo)熱能力也是決定手機溫度的決定因素。

從手機傳熱示意圖中可以看出,兩個傳熱路徑的導(dǎo)熱能力越強,則手機表面溫度越均勻。理論上,如果兩個導(dǎo)熱路徑導(dǎo)熱能力無限強,手機表面溫度趨于平均,這是最理想的狀況。此時,沒有高山和溝壑,極目遠眺,一馬平川。

讓手機表面溫度足夠均勻,是結(jié)構(gòu)設(shè)計在散熱上的重點。

注意,這里說的是“足夠均勻”,而不是“盡量均勻”。這是因為,好的熱設(shè)計不能是單純的追求散熱而不顧其他,而是要在外觀、成本、性能上找到平衡。過設(shè)計是要不得的。

至此,我們知道了,功耗、中板和后蓋的導(dǎo)熱能力是決定手機溫度的決定因素,前者決定了整機的平均溫度,后兩者決定了表面溫度均勻程度。

那中板和后蓋的導(dǎo)熱能力設(shè)計成多少就是足夠?是否有定量的標準呢?

有的。限于篇幅,暫且按下不表。

標簽: 手機 點擊: 評論: