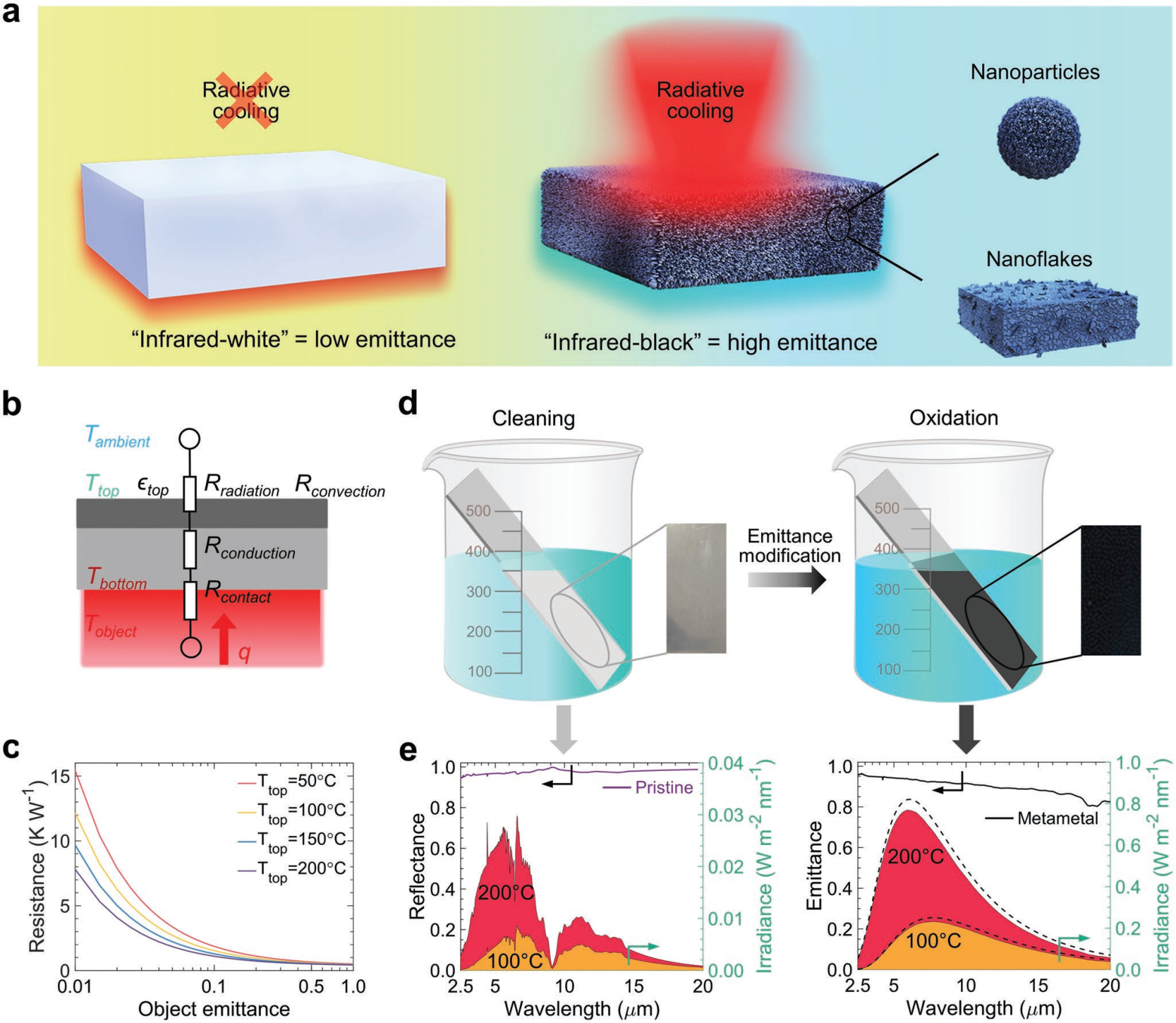

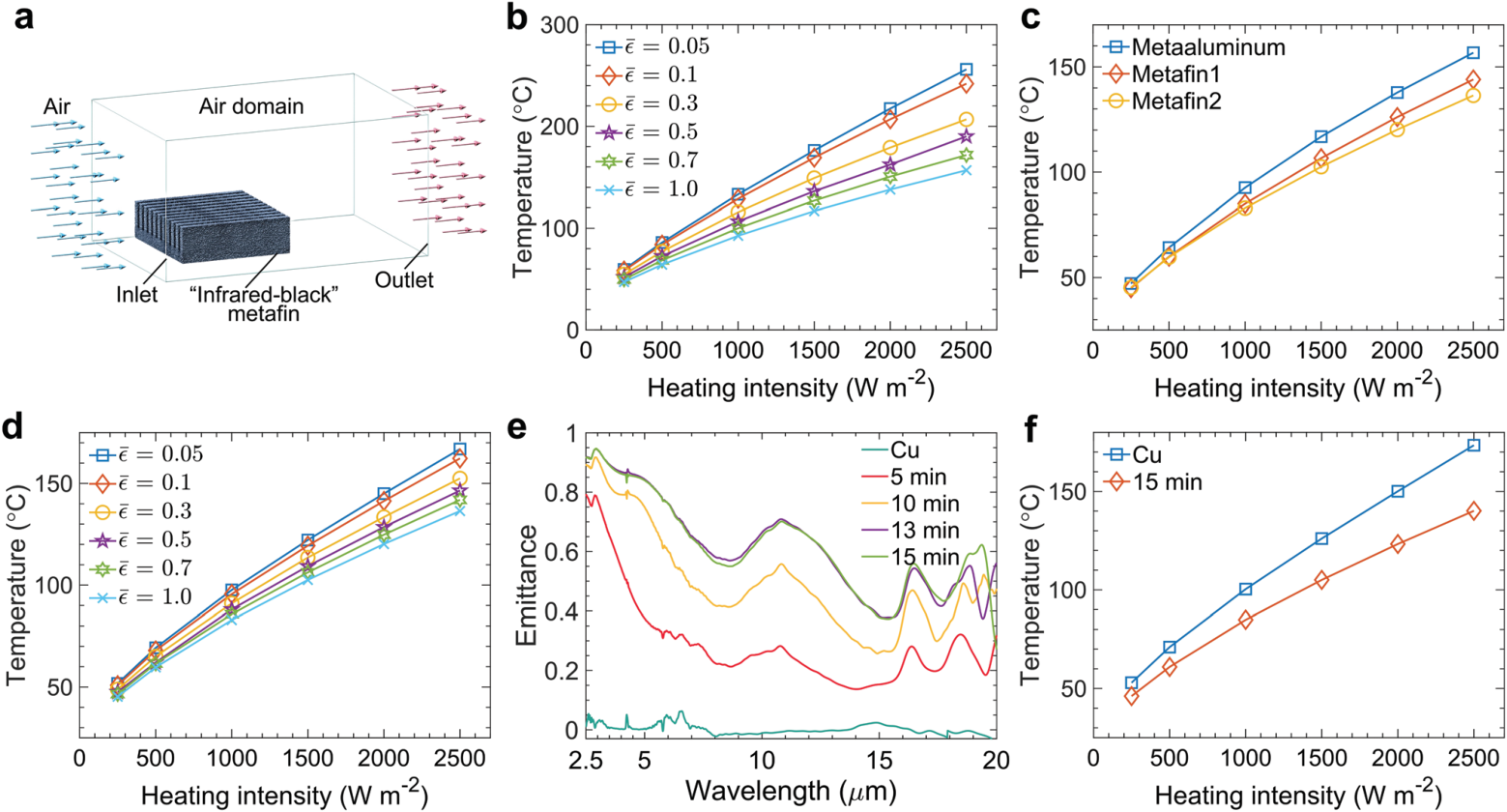

來源 | Advanced Functional Materials原文 | https://doi.org/10.1002/adfm.202205016伴隨集成密度和功耗的快速增長,散熱問題已成為電子、電池、太陽能電池和汽車等技術領域發展的關鍵障礙。散熱不良導致的溫度升高嚴重制約了器件的可靠性和耐用性。輔助附件和能源的使用限制了主動冷卻方法的實施,如強制對流翅片、熱電冷卻器和電熱冷卻器等。被動散熱,由于節能方式的優點引起了廣泛的關注。銀、銅等金屬的導熱系數高,能有效散熱,但超低的紅外熱發射比(<0.03)嚴重限制了其輻射散熱能力。美國東北大學 Yi Zheng 研究團隊演示了一種通過改變氧化反應時間、NaOH濃度和溶液溫度處理的化學氧化反應,將“紅外-白”金屬(高紅外熱反射率)轉化為“紅外-黑”金屬(高紅外熱發射率)。該策略通過在金屬表面組裝納米結構的金屬氧化物薄膜,利用金屬-氧化學鍵的強分子振動,在紅外區域(2.5?20μm)上,形成具有0.95的高全向熱發射率(從0到60°),同時具有良好的熱機械穩定性,從而優化了自發散熱。金屬氧化物的薄層具有較高的導熱系數,在 2418 W m?2 的加熱功率下,“紅外-黑”鋁的溫度下降了 21.3℃,冷卻效率提高了17.2%。該表面光子工程策略與銅和鋼等其他金屬兼容,在電子,太陽能電池和電池的熱管理中顯示出廣袤應用前景。研究成果以“Surface Photon-Engineered Infrared-Black Metametal Enabled Enhancement of Heat Dissipation”為題發表于《Advanced Functional Materials》期刊。

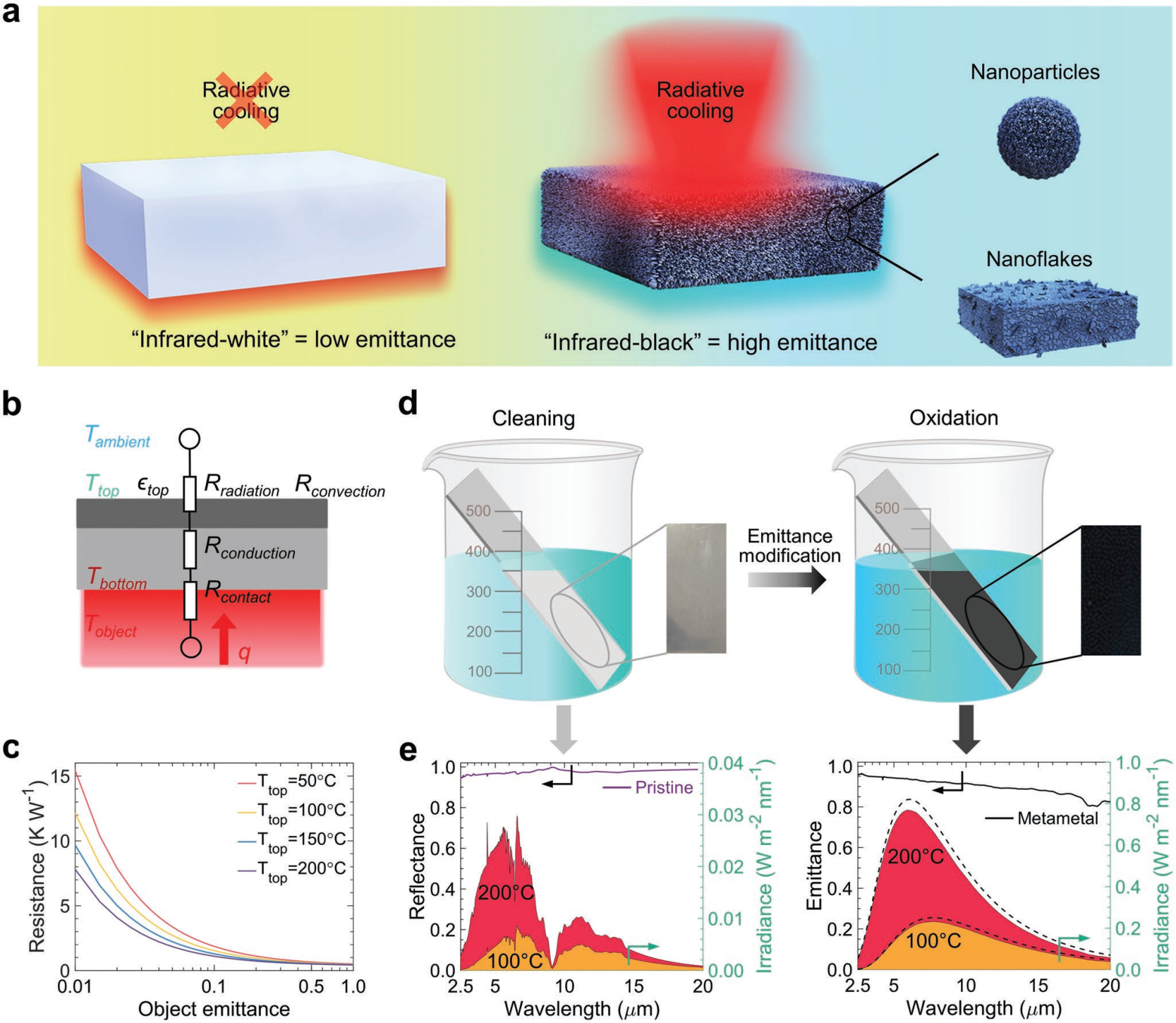

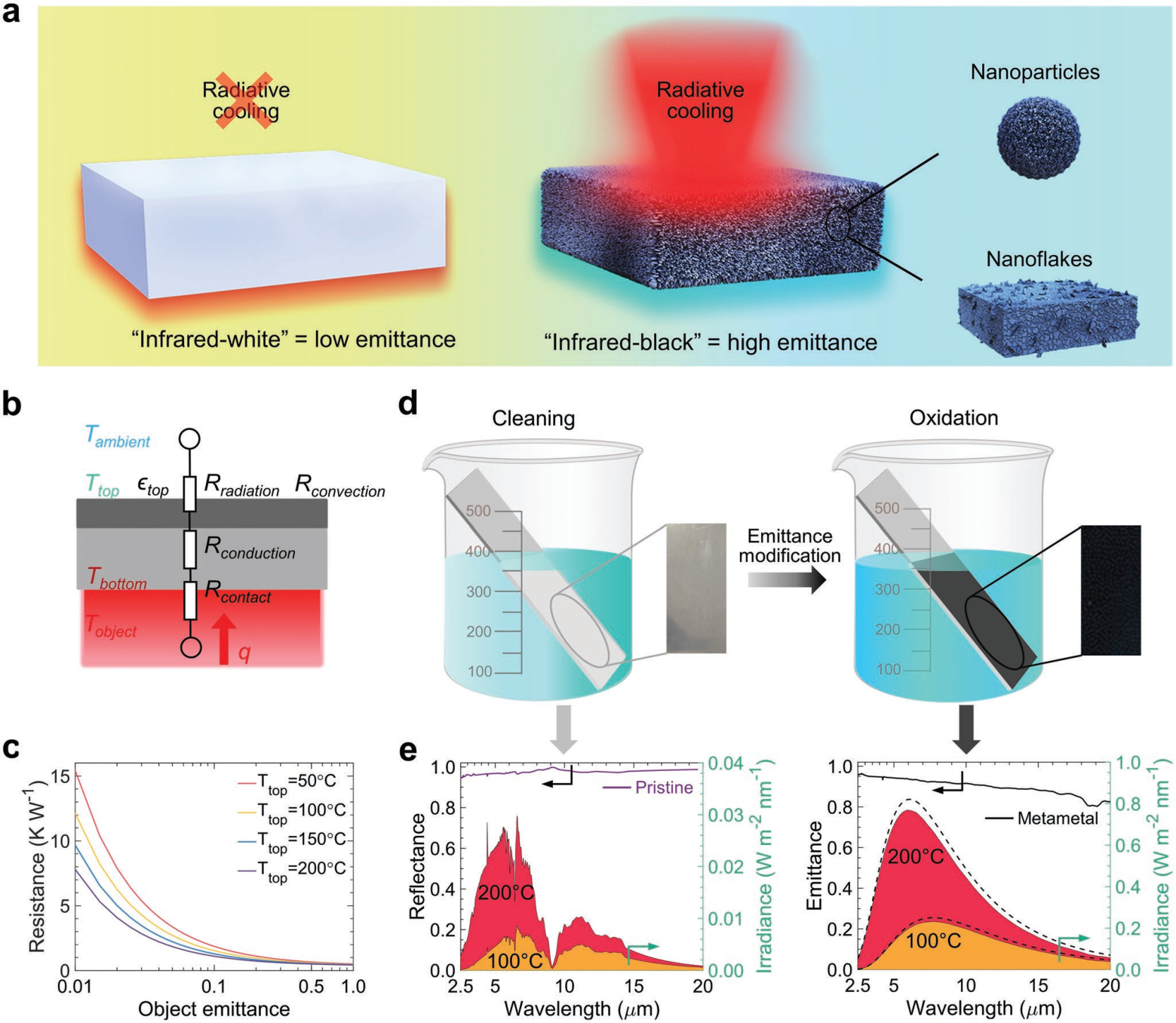

圖1. “紅外-黑”鋁的工作機理和制作工藝示意圖。

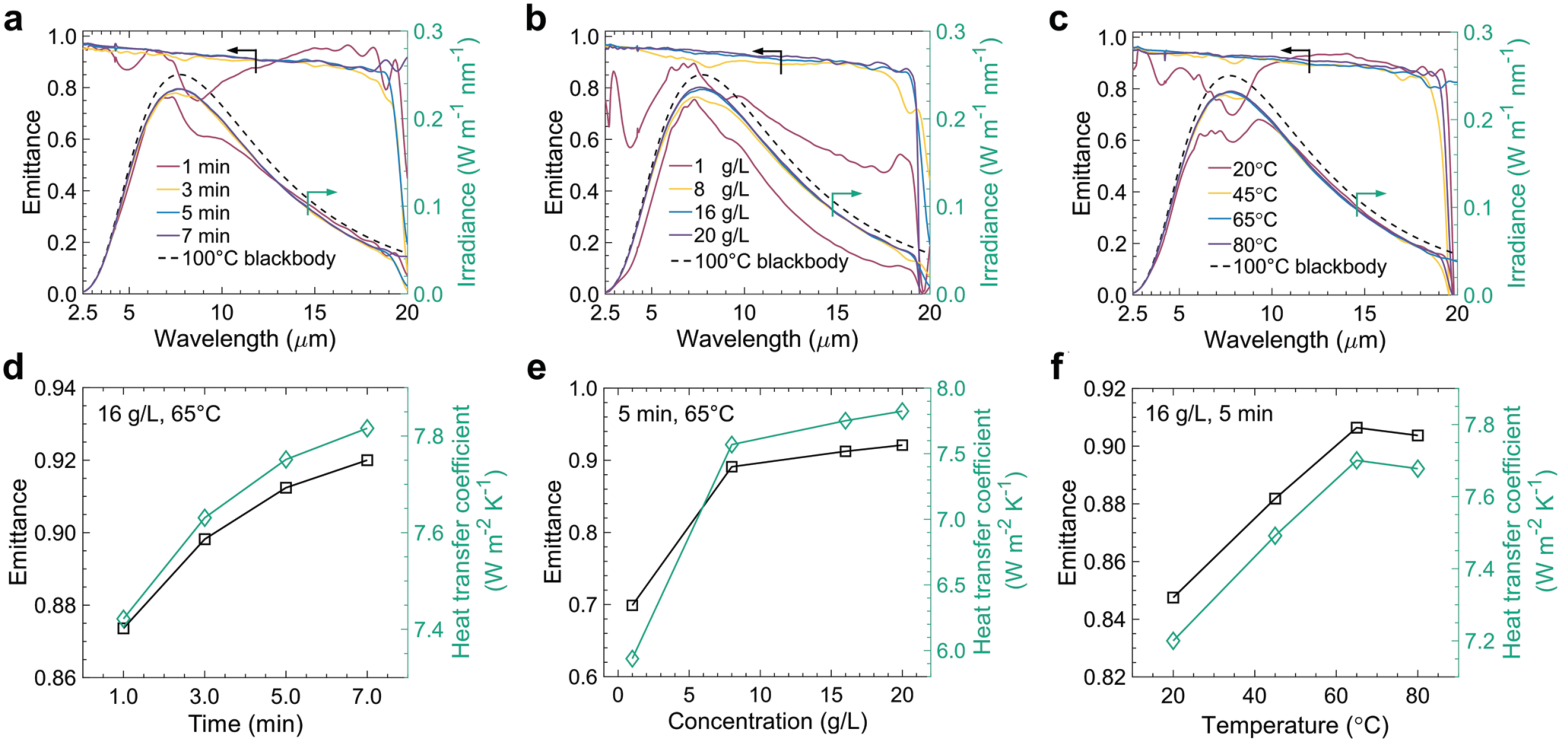

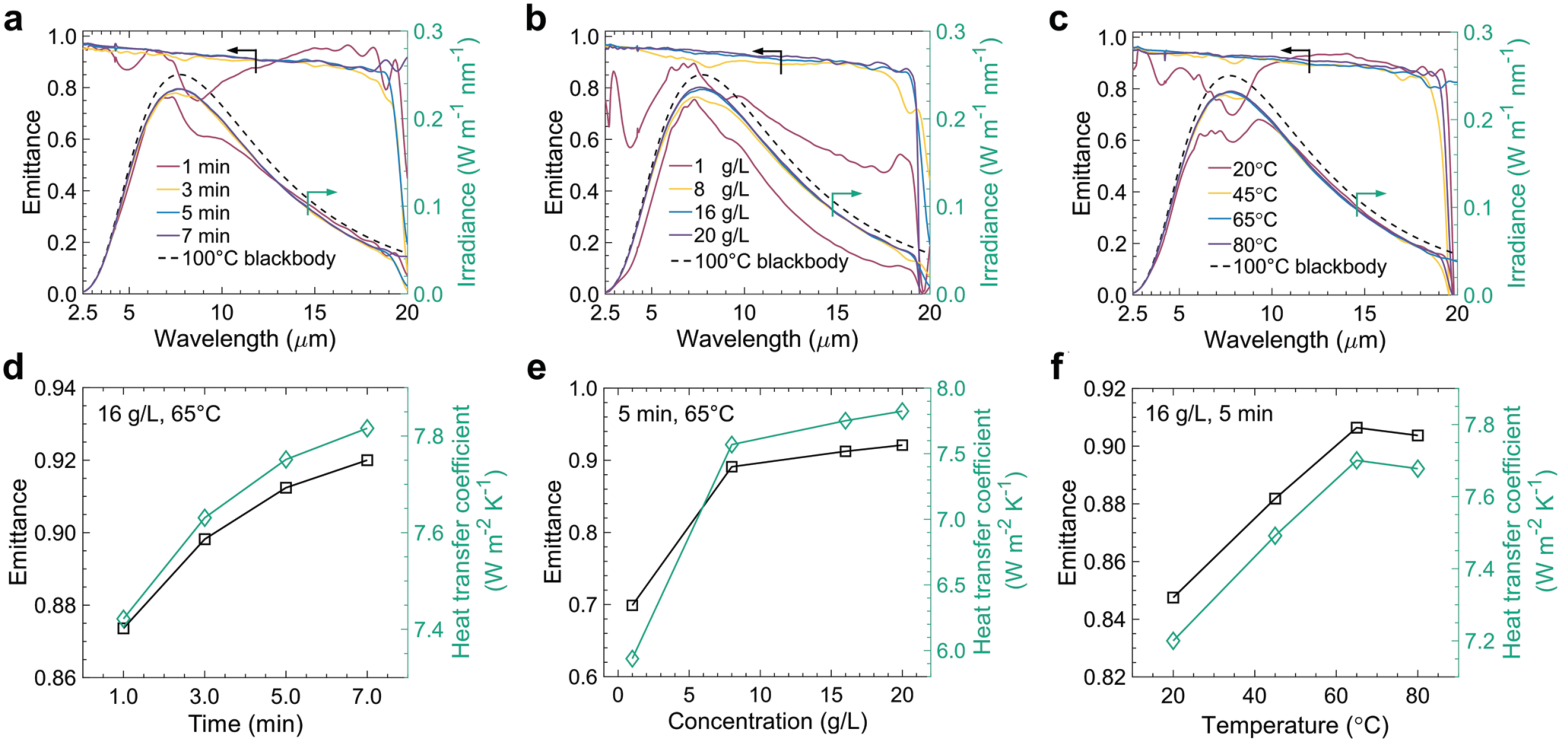

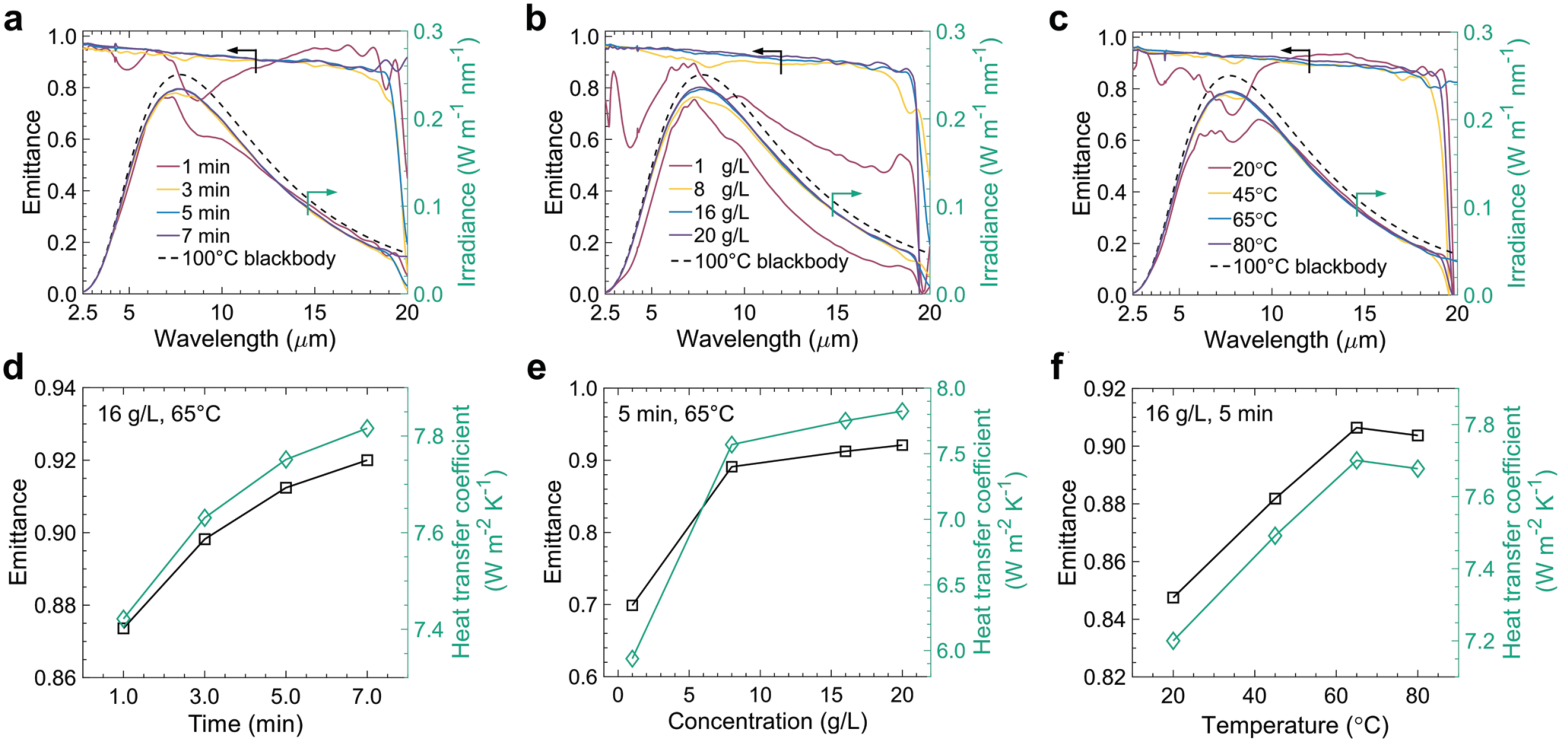

圖3. 加工變量對“紅外-黑”金屬鋁表面發射度的影響。

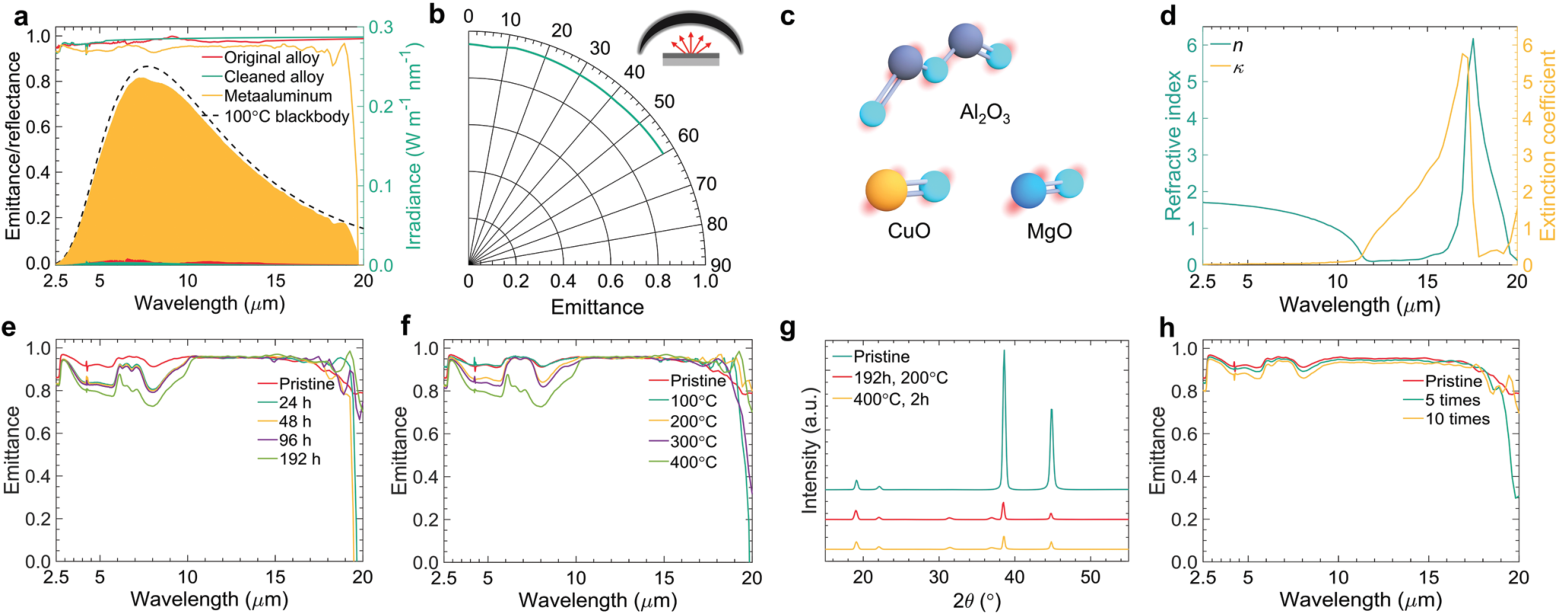

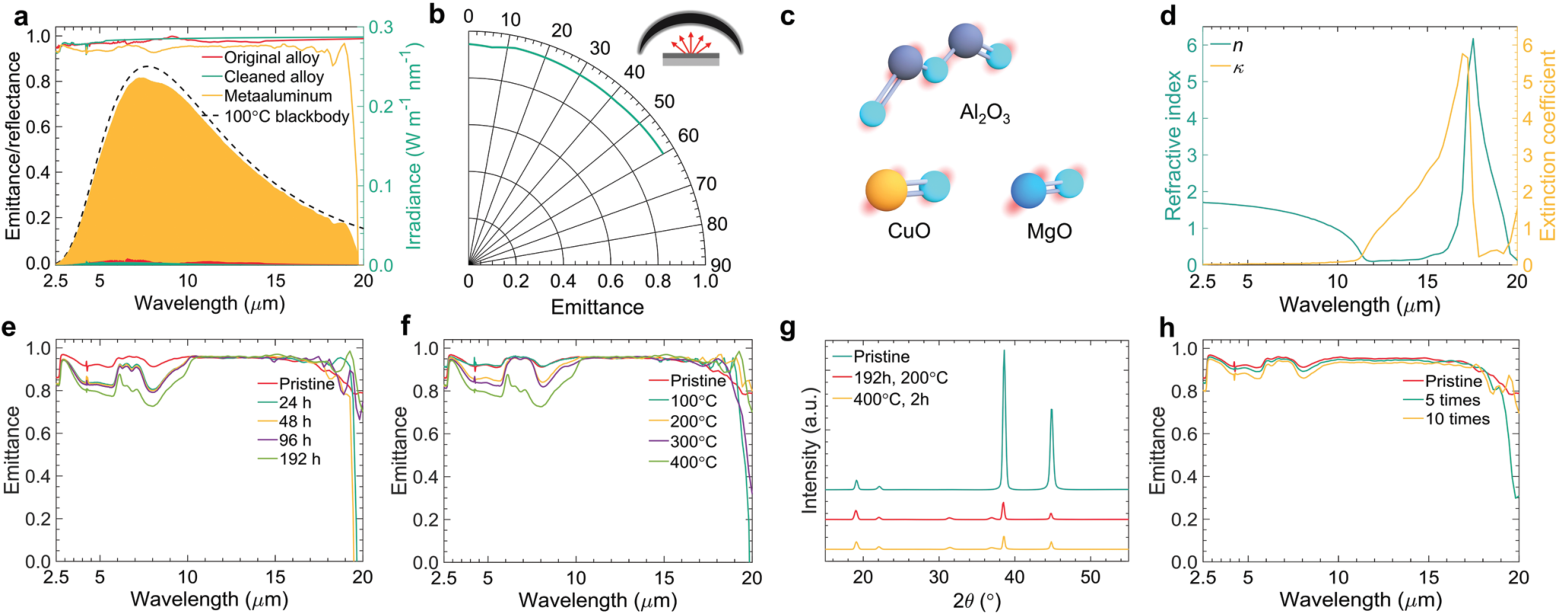

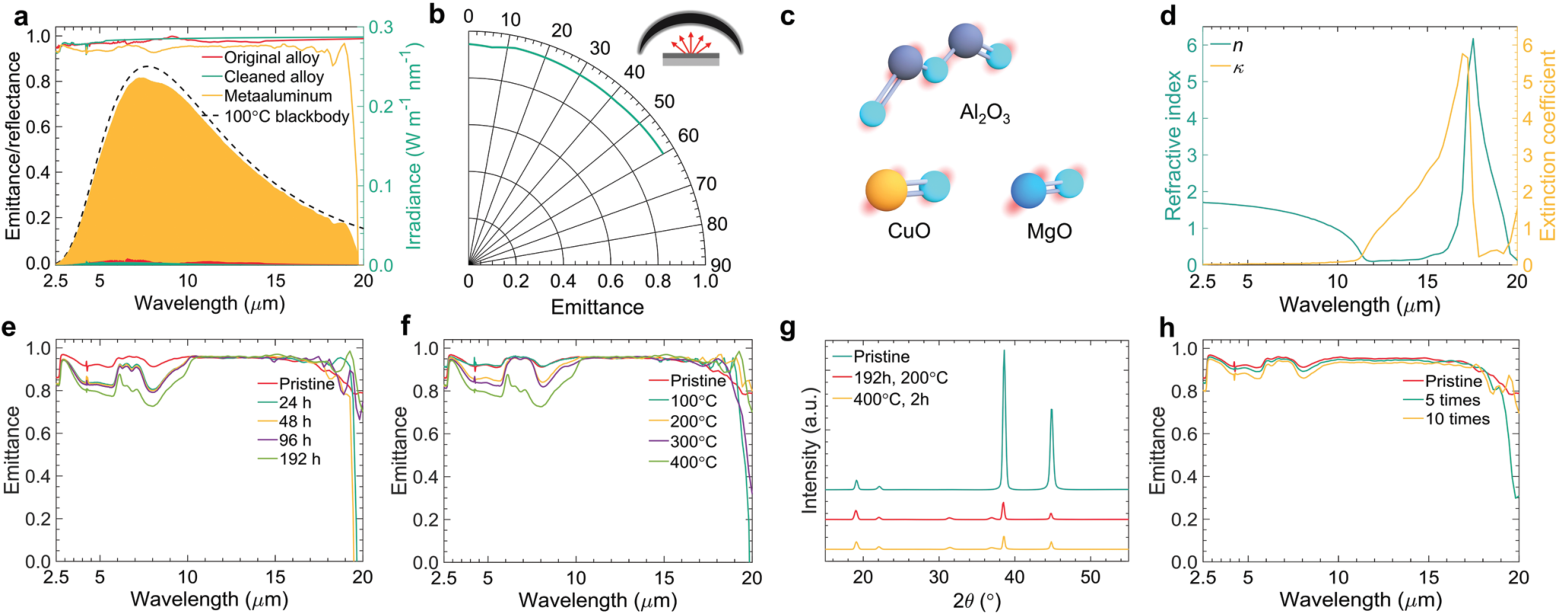

圖4. “紅外-黑”金屬鋁的光譜表征和熱力學穩定性。

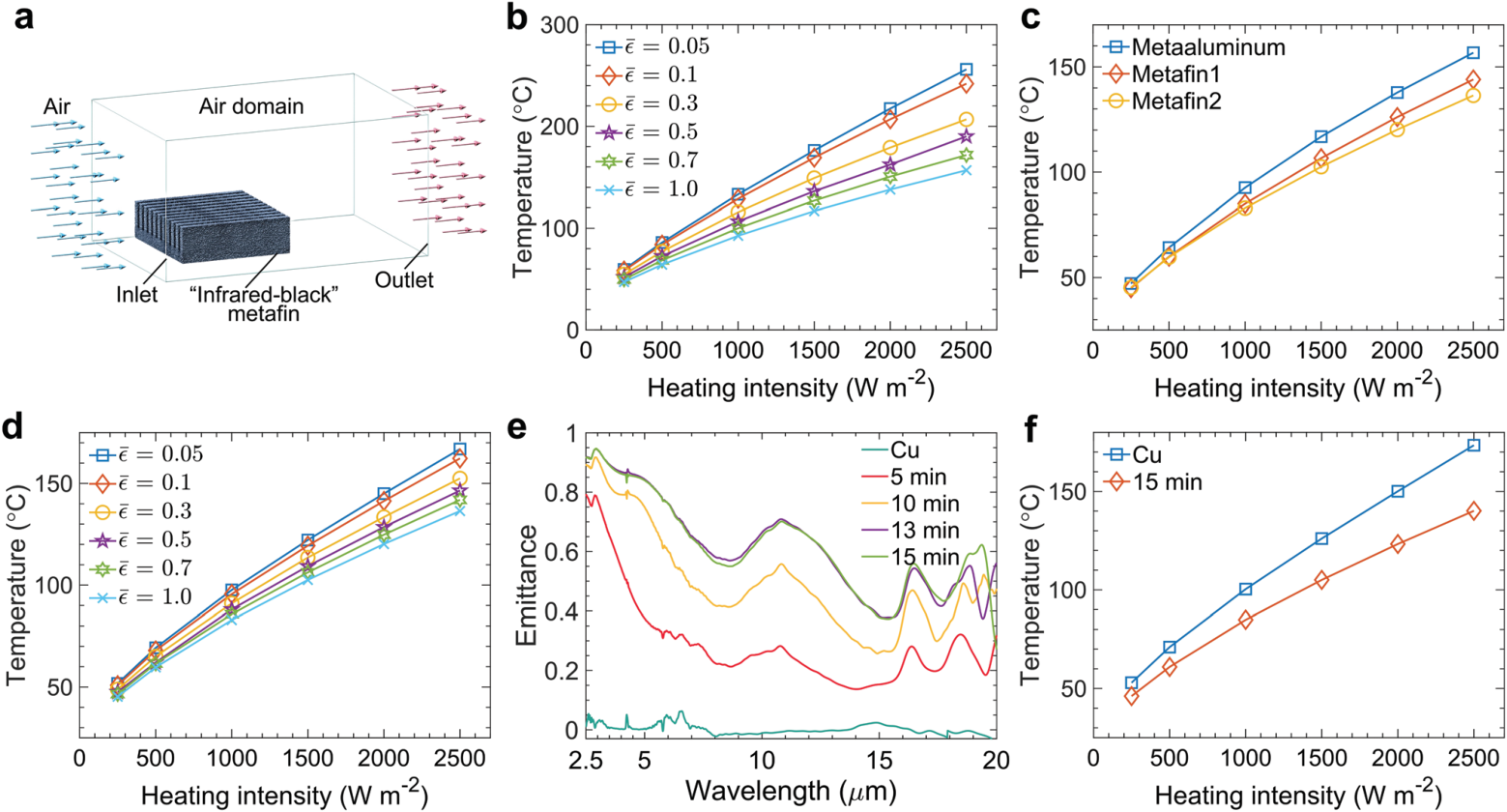

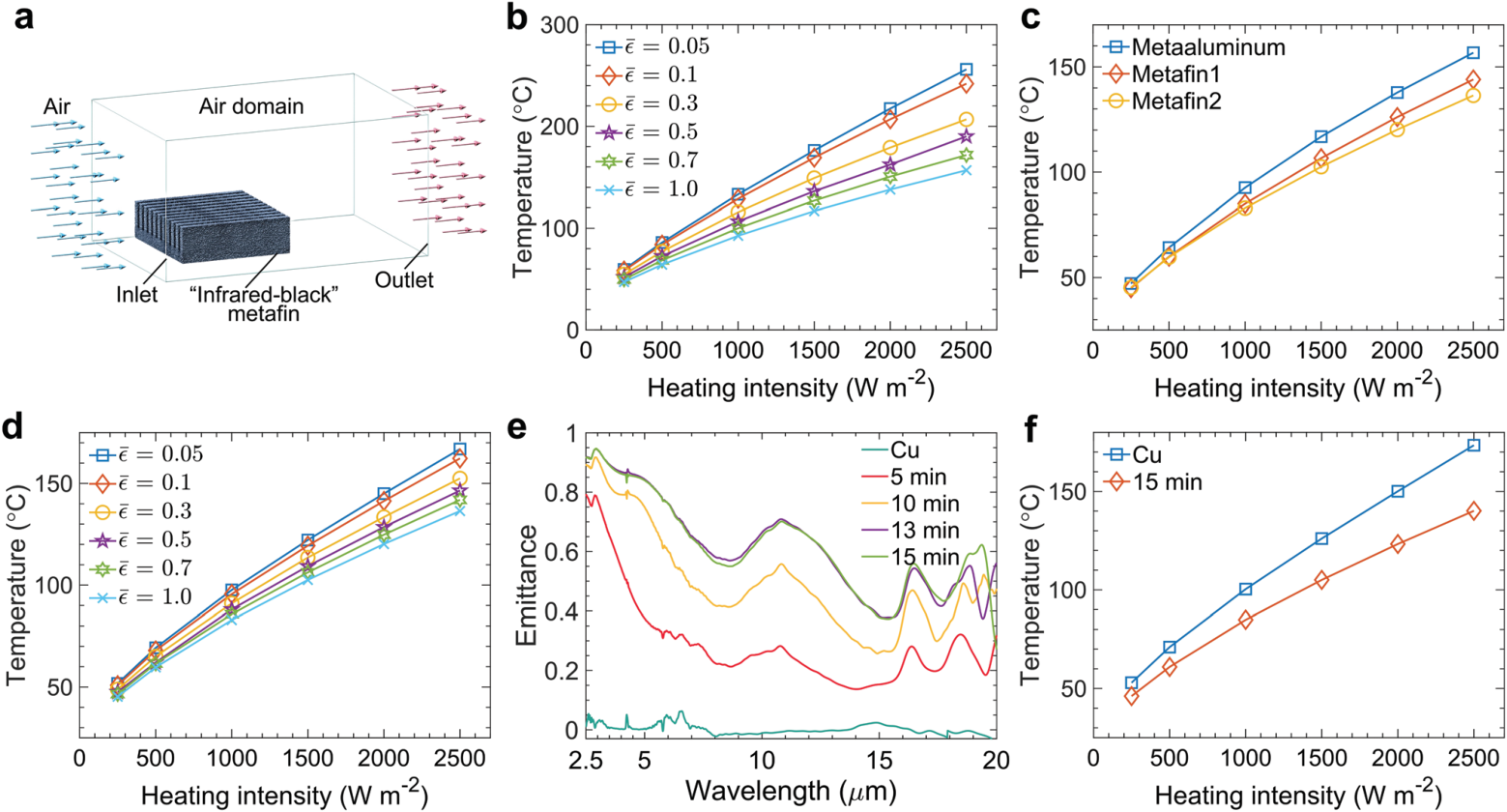

圖5. “紅外-黑”金屬鋁的增強輻射冷卻性能試驗。

標簽:

導熱散熱 點擊:

版權聲明:除非特別標注,否則均為本站原創文章,轉載時請以鏈接形式注明文章出處。