智能手機未來的散熱設計重點,會是防燙傷嗎

眾所周知,智能手機如今的性能提升幅度和技術換代速度,早已超越了個人電腦。從表面上看,這意味著頂級智能手機產品正在快速變得越來越強大,它們的算力與圖形處理速度等方面正在快速追趕,甚至已經超過了許多中低端PC的水準。而這也意味著對于消費者來說,舊設備的過時速度正在越來越快,新的軟件和新的游戲對于手機性能的需求也隨之水漲船高。

但是智能手機的技術發展,帶來的影響難道就僅僅限于硬件性能和軟件品質方面的高速進步嗎,在“移動算力大戰”背后,是否還有一些我們此前并未注意到的改變呢?

答案當然是有的,其中一點或許就是智能手機的發熱量,以及由它所引發,設備的散熱設計變革。

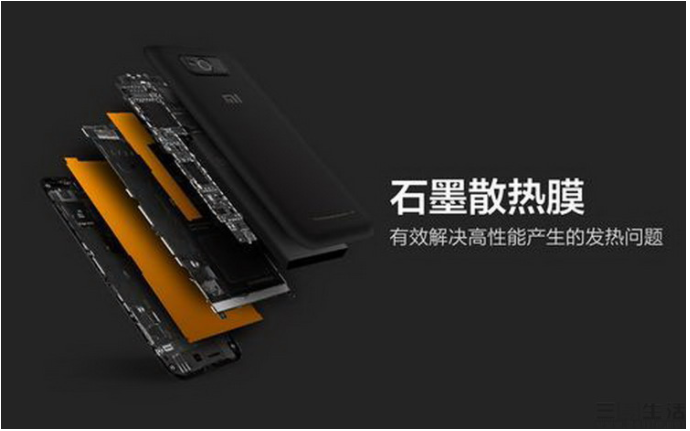

小米2的石墨導熱膜

2012年8月16日,剛剛創業兩年的小米推出了新一代的旗艦產品——小米手機2。它那多彩的機身設計、在當時來說性能頂級的四核處理器,以及相比前代大幅進步的顯示和拍照效果,都瞬間為其吸引了大量消費者的關注。而伴隨著小米手機2的紅火,它所使用的“石墨導熱膜”也成為了被愛好者所追捧的“散熱黑科技”。可以說,雖然小米手機2并不是第一款對手機主控芯片進行專門散熱設計的產品,但它的散熱設計之所以會成為消費者關注的重點,實際上也反映出了早在智能手機還處于雙核或四核的時代,不少用戶就已經關注到了手機的發熱量越來越大,并且開始影響到用戶體驗的這一事實。

自從小米手機2之后,我們可以看到越來越多的手機開始宣傳起他們新品上的散熱設計。而這些設計也從單純的石墨導熱膜逐漸發展到了銅箔-石墨復合材料、熱管、均熱板,甚至到了如今的部分產品還開始直接安置渦輪風扇,或是在機身外部掛載半導體主動制冷器。

這樣的設計散熱效果好不好?當然很好,因為只有主動地通過風扇直接排出熱風,或是通過外置制冷器降低整個機身從外到內的溫度,才算是真正意義上地將熱量“散”掉了。否則無論在機身內部堆砌再多的石墨片,使用再大的均熱板,熱量實際上還是處于機身里,只不過是被分散得更均勻一點而已。

內部導熱堆料再厲害,最后還得靠外殼散熱

正因如此,對于大部分因為厚度、美觀,或是產品定位等因素而不能使用主動散熱設計的機型來說,它們的“散熱設計”也就始終跳不出三大固定的思路。即通過讓芯片降頻來減少熱量的產生,通過更大機身面積來加快外殼對空氣的熱輻射,以及通過導熱率更高的外殼材料,來加快機身對于使用者手掌的熱傳導速度。

很顯然,這三種辦法都有著非常明顯的缺點,比如頻繁且嚴重的降頻會影響流暢度,更大的機身會影響手機握持的舒適度,而過高的外殼熱傳導性能(比如早期某些全金屬的旗艦機型)則會令手機出現明顯的“發燙”現象,操作不舒適不說,甚至還會引發用戶額外的安全性擔憂。

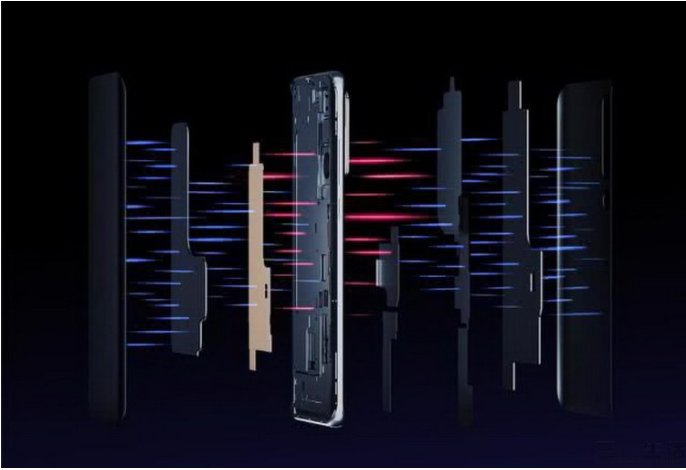

或許正是因為看到了傳統智能手機不斷提高的性能,與始終難有徹底突破的散熱設計之間的矛盾,一家名為IDTechEx的研究組織近日發布報告稱,未來主流智能手機散熱設計發展方向,很可能會轉向被動式風冷與隔熱材料的組合。即在機身內部設計能讓空氣流通的風道,并通過在外殼上設計細小的縫隙,來實現內外冷熱空氣的交換,同時在邊框和背板內部施加諸如特殊隔熱膜、隔熱氣凝膠之類的材料,確保機身內部的高溫不再通過中框和背板進行傳導——也就是說,不再會有“燙手”的煩惱。

雖然乍聽之下,這種“放棄外殼導熱,全面轉向風冷”的思路非常離經叛道,但事實上它所涉及到的基本設計和特殊材料,在消費電子領域早已不再新奇。比如說多年前的努比亞紅魔與紅魔Mars游戲手機,使用的就是在背板上開防水導風孔,在機身內置風道的被動式風冷設計;而由Gore工業設計的隔熱薄膜材料在戴爾XPS筆記本電腦的掌托部分其實也已經應用多年,并且取得了很好的效果(當然,大部分人更熟悉的Gore產品可能是他們的GoreTex防水材料)。

這樣看來,IDTechEx這份關于智能手機未來散熱設計方向的報告,還真不見得是異想天開,而它理論上也確實能夠在增強機身散熱的同時兼顧機身厚度,改善握持手感。只不過考慮到在如今已經是堆砌得滿滿當當的旗艦手機內部,還要設計出獨立的(而且最好還得是防水的)風道的結構難度,以及目前Gore隔熱材料的超高成本(這玩意此前是用在航天器上的),在經歷了如此一番“變革”之后,未來的新型智能手機是否會因為新種散熱設計,而再一次大幅增加成本和售價呢?很可惜,關于這一點,IDTechEx方面就沒有明說了。

本文來源:互聯網 版權歸原作者所有,轉載僅供學習交流,如有不適請聯系我們,謝謝。

標簽: 點擊: 評論: