一種新型的液冷機箱及冷板散熱系統的研究

摘要

針對目前軍用計算機數據處理系統集成化、高功率的發展趨勢,液冷散熱在數據處理系統熱設計中的需求越來越必要。本文結合實際研究的項目,詳細介紹了冷板、液冷機箱、液冷散熱系統架構的設計模式、流道的設計及仿真分析、試驗及測試驗證等項目設計中的關鍵技術,形成一套具有高效散熱的一體化解決方案。

1.引言

電子技術微型化、高集成度、大功率電子器件應用的發展趨勢,使得電子設備要求體積越來越小,元器件數量增加,這就使得電子設備功率密度和熱流密度大幅度提高,熱量集中,局部溫度過高,如果熱量不能及時散出,就會導致電子設備性能下降甚至失效。一般而言,溫度每上升10°C,可靠度可能就會降低為原來的一半,而溫度從75°C升高至125°C,可靠度則變為原來的20%。有效的熱設計模式是對電子設備的發熱元器件及散熱系統采用合適的冷卻技術和結構設計,對它們的溫升進行控制,從而保證電子設備或系統正常可靠地工作。根據應用環境的不同,傳統的風冷散熱會帶來多余物及增大系統空間,而導冷式散熱面對功率較大系統時則出現散熱了瓶頸,而液冷散熱技術的出現,由于液體介質比空氣及常規散熱鋁材有更好的換熱系數,使得液冷系統散熱量級甚至為傳統風冷式、導冷式散熱的100倍以上。

2.散熱系統的建立和組成

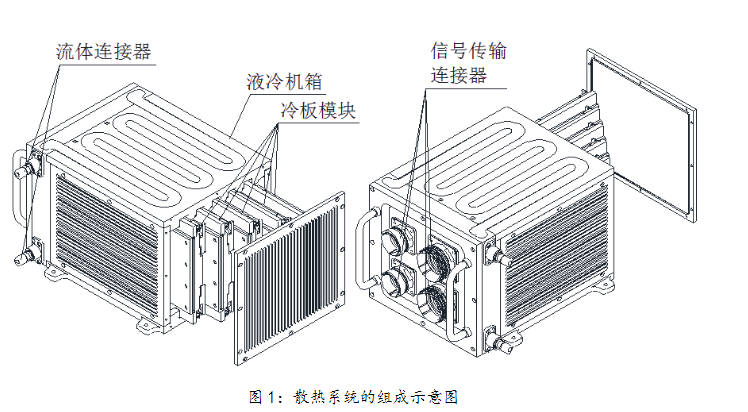

一般液冷系統的建立都是強制液冷、金屬傳導散熱的結合,而一個完整的液冷系統而言,其主要由液冷機箱、液冷冷板及液冷提供系統組成,液冷冷板直接吸收發熱模塊的功耗,通過液冷機箱循環到液冷系統,將熱量傳遞給液冷提供系統中的液泵,再經過液泵送至換熱器,液冷換熱器與外部環境熱交換,對冷卻液制冷并返回液冷機箱完成一個循環,而單考慮散熱系統部分,液冷機箱及液冷冷板的設計成為了系統的關鍵。圖1所示為筆者研究的液冷散熱系統,主要由冷板模塊1~5、液冷機箱、流體連接器、信號傳輸連接器等組成。其中冷板模塊用于對印制板電路單元機械支撐和對流換熱的作用;液冷機箱是整個散熱系統的架構基礎,也是整個散熱系統中流道的樞紐;流體連接器是與液冷提供系統的接口,起著進液與出液的作用,要求在一定的管道流壓下,無漏液現象。

3.冷板模塊的設計

圖2所示為所設計的冷板模塊組成示意圖,包括冷板、楔形條、起拔器、后蓋板、印制電路板、流體連接器。其中楔形條由三節式滑塊、螺桿及螺套組成,用于冷板模塊與機箱進行配合時由于滑塊與機箱插槽產生摩擦防止冷板模塊產生晃動,同時也用于將印制板散發的熱量通過滑塊傳遞給機箱;起拔器用于冷板模塊與機箱插槽配合的插拔;后蓋板通過與冷板配合,將印制板夾住,通過螺釘固定,用于對印制電路板加固,也起著部分傳導輻射散熱的作用,也可作為屏蔽作用的屏蔽板;流體連接器用于與圖3中的內流體連接器進行配合,從而將外部流體引入冷板流道循環,將印制電路板發熱元件所產生的熱量帶走。散熱系統中發熱源為冷板模塊中的印制板單元,冷板作為印制板上各熱耗單元的基礎,即作為電子器件的安裝基座,又作為一次換熱載體,是液冷模塊的核心,要求其結構簡單緊湊,表面傳熱系統高,溫度梯度小,均溫性好,能有效降低熱源溫度。在冷板設計中考慮了以下幾個因素:

(1)冷板與發熱器件的接觸面要平整光滑;

(2)冷板與發熱器件要有一定的結合壓緊力,盡量減少接觸熱阻;

(3)流道的設計應盡量多經過冷板吸熱面,即與發熱元件布局進行對應;

(4)流道應盡量采用短的長度尺度,流道全程流動均勻,有良好的導向性,以減少壓損,流道自身應具有盡可能大的換熱面積,以提高對流換熱系數;

(5)流道設計應考慮工藝性,便于焊接后的后續加工,加工流道暢通均勻,同時具有良好的氣密性。對于上述(1)、(2)條主要采取了在發熱元件與冷板接觸面采取導熱硅脂為導熱界面材料,考慮一定的裝配壓力從而降低其接觸熱阻,提高傳熱效率。對于上述(3)、(4)條,見圖3所示。由于冷板直接面對的是印制板上的發熱器件,發熱點較多且局部發熱量較大,在流道設計時整體依舊采用蛇形流道,流道腔體內增加翅片,形成微通道冷板。對于流道彎道處,翅片進行了導流設計,對于直道處翅片成隊列式排列,相鄰隊列形成交錯式布局,流體進入流道時增強其紊流狀態,增加紊流度的同時增加了對流換熱系數,同時冷板流體連接器進出口與蛇形流道接口處采用梯度式的流道設計,對于進液口增加了流體紊流度,對于出液口加速流體流動,提高散熱效率。

對于上述(5)條,微通道翅片寬度同換圖 1:散熱系統的組成示意圖

熱性能密切相關,隨著通道寬度尺寸的縮小,換熱系數隨之增大,因此盡量保證翅片強度情況下盡量縮小其寬度尺寸,翅片寬度設計為1mm;同時通道占空比對換熱性能也有較大的影響,在冷板體積不變的情況下,微通道冷板中槽道的高寬比越大,則換熱性能越好,翅片高度設計為5.5mm,通道間距為1.5mm通道占空比為0.67,高寬比為5.5,以現有可實現工藝結構形成最優的換熱性能。

4.液冷機箱的設計

圖4所示整個液冷機箱主要由蓋板、左右側板、前壁板、后壁板、底座支架、后IO面板、內流體連接器及外流體連接器組成。其中蓋板、左右側板均采用導熱條的設計模式,將機箱內部環境部分熱量進行傳導式散熱;前壁板及后壁板為機箱應用時與子板進行配合的機械固定板,同時也將冷板模塊傳導到機箱的熱量進行對流換熱的主要部件,設計時均采用了蛇形流道的設計模式;機箱的底座支架為整個液冷機箱的關鍵,起著架構機箱零部件的作用,同時也是將外流體連接器、前后壁板流道、內流體連接器形成一個循環流道的中轉站及分支機構;后IO面板用于固定信號傳輸連接器。

對機箱前后壁板的流道設計,由于流道的結構和流道的彎曲部分對其散熱和流道的流阻、壓降有著直接的影響。流道的直道部分越長,流道的流阻就越小,流道的壓降就越小;流道的彎道越多,散熱性能越好,但流阻越大,壓降也就越大;流道的截面積越大,散熱性能越好,流阻越小,壓降越小。

在實際設計時采用了12個彎道,流道方向的改變增加了流體流動的擾動,增大了冷板表面的傳熱系數,在一定程度上改善了散熱效果,同時保證了直道部分長度的較大比例,減小流道阻力,降低流道壓降,同時也降低了工藝難度。同時對于液冷機箱的設計還考慮了如下幾點要素:

(1)對于流體連接器,不僅要保證在連接狀態下承受一定壓力并嚴格密封,而且在對接、分離時也能快速自封,避免制冷液對電路板的污染;

(2)機箱插槽進行了導向設計,保證模塊和底板之間、模塊液冷接頭和機箱液冷接頭之間插拔的垂直度和可靠度;

(3)液冷機箱的設計考慮了配合公差,連接器插頭及插座的對接、助拔器的有效固定、流體連接器有效對接及背板固定配合等;

(4)液冷機箱前后壁板直流道腔正好正對到導槽側壁,方便冷板模塊插入后傳導到前后壁板導槽側壁后進行對流換熱。

5.流道的分析

圖5所示為冷板與液冷機箱進行組裝時示意圖(隱藏了前壁板、右側板及蓋板),通過冷板模塊的流體連接器與液冷機箱的內流體連接器進行配合,即可將整個散熱系統的流道進行貫通,同時冷板模塊上的信號傳輸連接器與液冷機箱內背板上的信號傳輸連接器進行配合,保證信號傳輸。

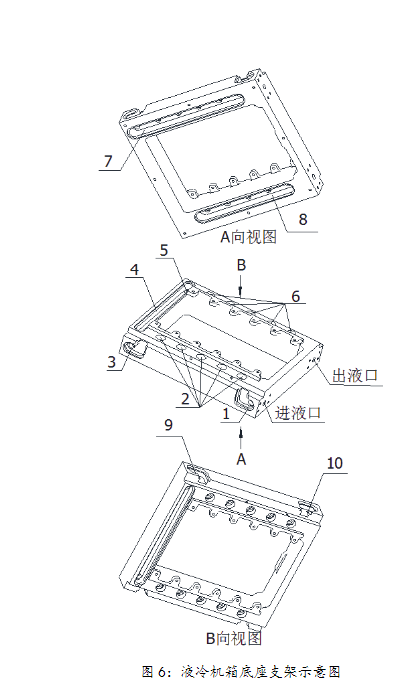

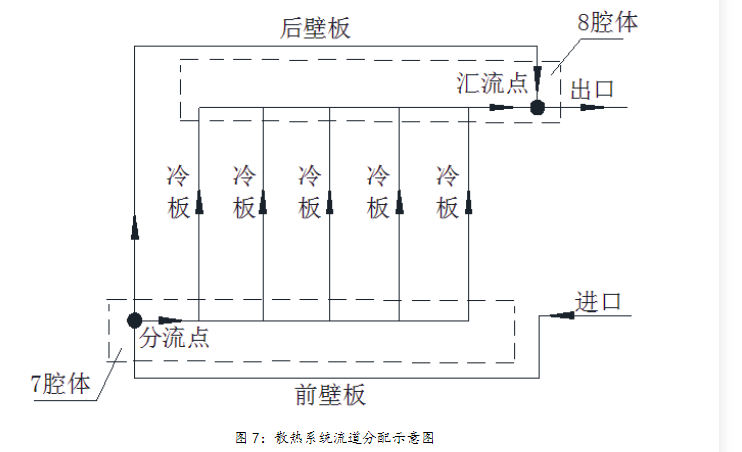

如圖6所示液冷機箱底座支架示意圖,整個散熱系統的流道分為兩個分支,具體如下:

(1)液冷機箱流道:外流體連接器(進)→進液口→1→前壁板蛇形流道→3→4→5→9→后壁板蛇形流道→10→出液口→外流體連接器(出);

(2)冷板與機箱配合后的流道:外流體連接器(進)→進液口→1→前壁板蛇形流道→3→7→2→內流體連接器(進)→冷板流體連接器(進)→冷板蛇形微通道→冷板流體連接器(出)→內流體連接器(出)→6→8→出液口→外流體連接器(出)。

其中在3處出現兩路主流分支,一路分支通過4腔體供液給后壁板流道,另一路分支通過7腔體供液給5塊冷板。流過5塊冷板的流體于8腔體匯合,流過后壁板的流體通過10開孔與8腔體內5塊冷板的流體進行匯合,最后通過出液口及外流體連接器(出)流出,整個散熱系統的流道分配示意圖見圖7所示。

6.熱仿真驗證

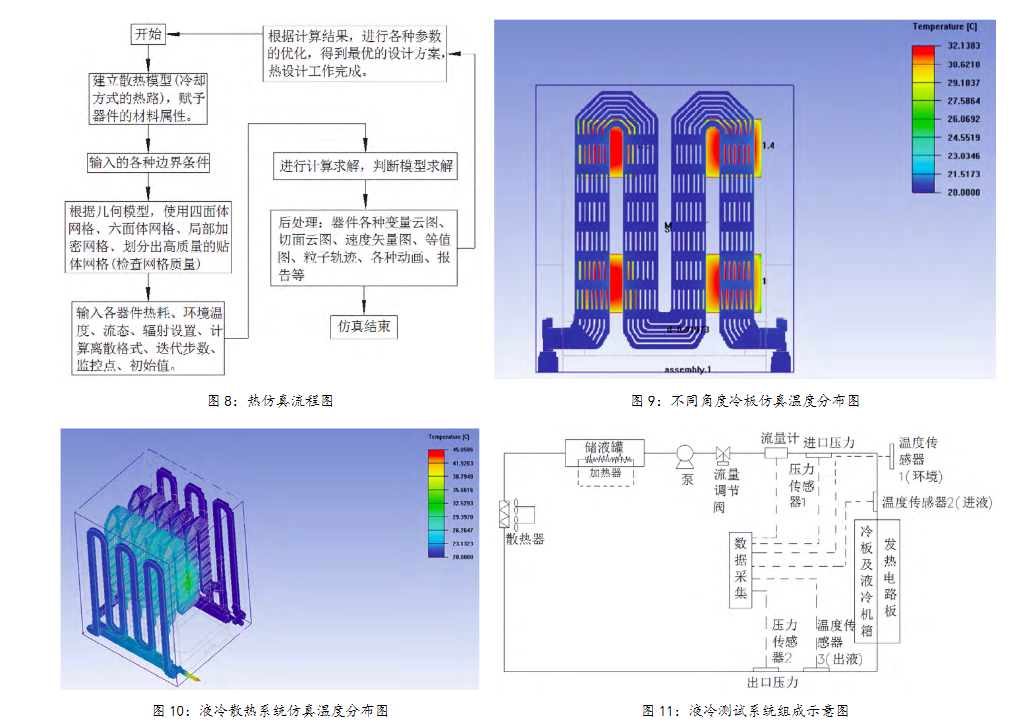

圖8所示為散熱系統的仿真流程圖,在仿真時首先對單塊冷板的散熱能力進行了仿真,然后再對整個液冷系統進行仿真。仿真中設定流體為常物性,且為定常流動;忽略輻射和空氣自然對流散熱。邊界條件設置如下:

(1)流動液體:水。

(2)液冷槽設計:S型流道帶翅片。

(3)單塊冷板熱源總功率:200W。

(4)進液溫度:20°C。

(5)環境溫度:25°C。

(6)是否考慮重力影響:Y。

(7)進液口速度:5m/s。

由圖9可知得到最高溫度32.1°C,完全滿足芯片工作溫度的要求,而圖10液冷系統在仿真時最高溫度稍有上升,達到了45.1°C。后在多次仿真后總結出在相同條件下,由于整個液冷系統結構較為復雜,考慮了機箱與冷板的流道結合,系統會有相應的壓力損失,從而影響其換熱系數,后經過多次的參數及結構微調,得到本系統的最佳流速為6m/s,通過仿真最高溫度達到37.6°C,與冷板仿真效果相當。

通過對液冷系統的仿真分析,在對流道的結構調整過程中發現如下特點:

(1)流道道寬度同換熱性能息息相關,通道寬度越小,換熱系數越大;

(2)微通道冷板中的通道占空比對換熱性能影響較大;

(3)若不計冷板體積的影響,微通道冷板中槽道的高寬比越大,換熱性能越好;

(4)在不顯著增加加工難度的前提下,增大流道數目可有效提高冷板換熱系數和效率。

在冷板及液冷機箱流道一定的情況下,換熱性能還需要綜合考慮流量、流體溫度、流道寬度、環境溫度等因素的影響。

7.測試及試驗驗證

在對液冷系統進行測試及試驗前,需要對冷板及液冷機箱進行氣密性檢查,通過2.0MPa的耐壓測試,證明了其設計的密封性和耐壓實用性。圖11所示為測試驗證系統。液冷散熱測試系統主要包括泵、換熱器、散熱器、儲液罐和管道。主要工作過程為:冷卻液經過增壓泵升壓后,經過液體管路,按照一定的壓力和溫度進入液冷機箱及液冷冷板,與電子設備進行熱交換,帶走電路板熱量,冷卻液從冷板出來后溫度升高,然后進入換熱器,與冷卻空氣進行換熱,將熱量傳給冷卻空氣,換熱器出來后的冷卻液再進入儲液罐,然后再經過泵進入下一個循環。而完整的測試系統不光是要考慮如何將冷卻液循環起來,還得考慮溫度環境的變化、

冷卻液的溫度、散熱器的工作模式、冷板及機箱的流道壓力、循環冷卻液的流量等參數收集問題。因此在測試系統中增加了傳感器的采集及信息收集功能,從而能夠有效的對試驗過程中的測試進行綜合評價。

試驗部分,通過了高低溫工作、高低溫貯存、隨機振動、濕熱、溫度沖擊、機械沖擊等試驗,得到所研究的液冷機箱及冷板散熱系統的性能參數為:液冷系統流量≤1.5L/min,總耗散功率超過1000W,工作環境溫度為-45°C~+85°C,耐壓值≤2.5MPa。通過上述的測試及試驗分析,得出了以下的規律總結:

(1)環境溫度對液冷系統影響較小,在供液溫度及流量一定的情況下,外界環境的變化對內部溫度結構體溫度變化影響不大,但隨著印制板模塊整體功率增大時模塊對外輻射換熱增強,溫差會有所增高;

(2)冷卻液入口溫度對印制板模塊器件溫度有著直接影響,器件溫度與冷卻液溫度變化基本一致;

(3)液冷系統對于流量十分敏感,對流量變化響應很快;

(4)在環境溫度變化而流體溫度保持不變時,只需相應增加流量;

(5)在流體溫度保持不變,由于液冷系統中環境溫度變大會使得流體帶出的熱量增大,導致高溫時的熱阻較低溫時高;

(6)在外界環境較為惡劣時,液冷系統可將溫度控制在比較低的范圍,且響應速度比較快,充分體現了液冷的優勢。

8.結論

通過上述結合實際項目對液冷機箱及冷板的結構設計、整體架構、流道分析、仿真熱分析,逐步的說明了液冷散熱系統的組成及散熱特點,同時通過了相應的測試及試驗得出系統參數的設計驗證,充分說明了采用液冷式散熱系統的優勢,具有很好的應用前景。

本文來源:電子技術

標簽: 點擊: 評論: