相變儲熱強(qiáng)化技術(shù)

為了解決能量供給在時間和空間上的不平衡,儲熱技術(shù)應(yīng)運而生。其中相變儲熱由于其運行溫度穩(wěn)定,儲熱密度高以及結(jié)構(gòu)簡單等優(yōu)勢引起了學(xué)術(shù)界和工業(yè)界的廣泛關(guān)注。相變儲熱是通過相變材料在熔化和凝固過程中潛熱的吸收與釋放來解決能量供給時空不平衡的問題。需指出的是,相變材料導(dǎo)熱系數(shù)低,使得傳熱效率低下,限制了相變儲熱技術(shù)推廣應(yīng)用。因此,尋求相變儲熱的強(qiáng)化技術(shù)具有重要的現(xiàn)實意義。概況起來,目前已采用的相變儲熱強(qiáng)化技術(shù)主要有:

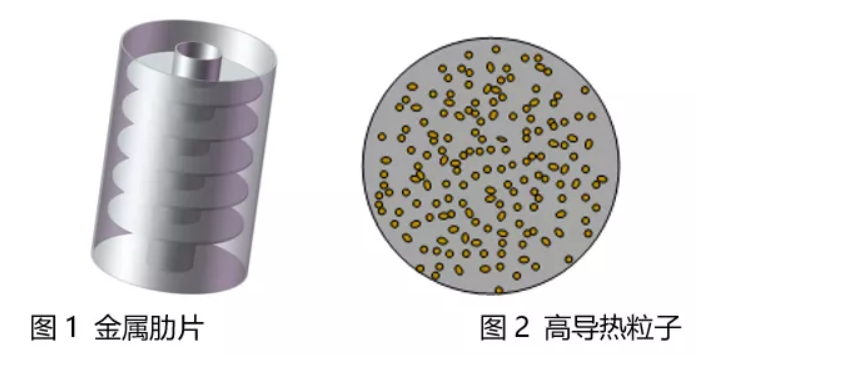

1金屬肋片

添加金屬肋片(圖1)即在原有的儲熱裝置內(nèi)部添加凸起的肋片,可以拓展傳熱面積,提升熱導(dǎo)率,具有成本低廉、易于安裝且穩(wěn)定性好的優(yōu)勢。目前已有的添加肋片結(jié)構(gòu)包括均勻肋片結(jié)構(gòu)和非均勻肋片結(jié)構(gòu)。均勻肋片結(jié)構(gòu)是將肋片均勻地分布在圓周上,在增大傳熱面積、提高導(dǎo)熱率的同時也抑制了儲熱裝置上部的自然對流。非均勻肋片結(jié)構(gòu)綜合考慮了自然對流和熱傳導(dǎo)的協(xié)同作用,使得裝置內(nèi)部溫度分布更加均勻,儲熱速率更快,從而有效強(qiáng)化了相變儲熱裝置的傳熱性能。

為了解決能量供給在時間和空間上的不平衡,儲熱技術(shù)應(yīng)運而生。其中相變儲熱由于其運行溫度穩(wěn)定,儲熱密度高以及結(jié)構(gòu)簡單等優(yōu)勢引起了學(xué)術(shù)界和工業(yè)界的廣泛關(guān)注。相變儲熱是通過相變材料在熔化和凝固過程中潛熱的吸收與釋放來解決能量供給時空不平衡的問題。需指出的是,相變材料導(dǎo)熱系數(shù)低,使得傳熱效率低下,限制了相變儲熱技術(shù)推廣應(yīng)用。因此,尋求相變儲熱的強(qiáng)化技術(shù)具有重要的現(xiàn)實意義。概況起來,目前已采用的相變儲熱強(qiáng)化技術(shù)主要有:

2高導(dǎo)熱粒子

相變儲熱技術(shù)中的關(guān)鍵在于相變材料的選擇,而目前已有的相變材料普遍熱導(dǎo)率較低。針對此問題,在相變材料中添加高導(dǎo)熱粒子(圖2)的技術(shù)可以有效改善傳統(tǒng)PCM熱導(dǎo)率低的問題,提高了PCM的熱導(dǎo)率。然而導(dǎo)熱粒子的大小,體積比以及溫度也在一定程度上影響了有效熱傳導(dǎo)率以及動力粘度,故在實際應(yīng)用中選取合適的添加粒子對于強(qiáng)化相變儲熱技術(shù)也十分重要。

3 PCM微膠囊技術(shù)

微膠囊是以膠囊的形式包裝微粉化材料(液體和固體),其尺寸范圍從小于1mm到超過300mm,壁面材料可以使用各種各樣的材料,如天然或合成聚合物。相變微膠囊(圖3)的優(yōu)勢在于:可以有效阻止相變材料與傳熱流體之間的接觸,并且提供了相變材料與傳熱流體之間的更大傳熱面積。對于液態(tài)金屬相變材料在有金屬等外殼材料存在時,通常表現(xiàn)出高度的化學(xué)腐蝕,可以通過改變外殼材料來避免,且考慮到相變材料從固態(tài)變成液態(tài)體積膨脹,可通過設(shè)置一個緩沖區(qū)域來提供體積膨脹的空間。

4 多孔金屬泡沫

多孔金屬泡沫(圖4)是指含有泡沫氣孔的特種金屬材料。泡沫金屬的孔隙度常常達(dá)到90%以上,并且具有一定強(qiáng)度和剛度的。這類金屬孔隙度高,孔隙直徑可達(dá)至毫米級。已實用的泡沫金屬有鋁、鎳及其合金,此外,泡沫銅也擁有一定的發(fā)展空間。在儲熱器內(nèi)部封裝有嵌在銅泡沫內(nèi)的相變材料,高導(dǎo)熱系數(shù)的開孔金屬泡沫的存在提高了相變材料的當(dāng)量導(dǎo)熱系數(shù),進(jìn)而有效強(qiáng)化固液相變的傳熱性能。

5 多重PCM

多重PCM(圖5)指的是利用一種以上相變材料在儲熱裝置中進(jìn)行充放熱過程。固液相變過程的傳熱速率主要取決于傳熱流體與PCM熔點之間的溫差,如果僅僅使用一種PCM,那么在熔化過程中,換熱流體沿著流動方向溫度降低,導(dǎo)致傳熱速率降低,從而影響了相變儲熱效率。如果多個熔點不同的PCM按照熔點的降序排列在儲熱裝置中,由于傳熱流體在流動方向溫度降低,使得在熔化過程中也可以保持基本恒定的溫差,進(jìn)而保證熱流密度基本恒定。相反,在凝固過程中,當(dāng)傳熱流體隨著流動方向溫度升高,使得PCM按照熔點的升序排列也可保持凝固過程中基本恒定的溫差和熱流密度。根據(jù)溫度對口原則,有利于提升固液相變效能。

本文來源:熱管理聯(lián)盟 版權(quán)歸原作者所有,轉(zhuǎn)載僅供學(xué)習(xí)交流,如有不適請聯(lián)系我們,謝謝。

標(biāo)簽: 點擊: 評論: