來源:科技創新與應用

摘要:隨著電子產品熱流密度呈指數倍增長,均熱板正成為解決高熱流密度產品散熱問題的技術手段之一。該文首先簡要介紹均熱板的組成和工作原理,并從均熱板吸液芯結構組成出發,描述單一吸液芯結構和復合吸液芯結構的研究現狀。最后,探討均熱板吸液芯結構的未來發展方向。關鍵詞:均熱板 單一吸液芯 復合吸液芯 研究現狀 發展方向隨著電子信息技術的發展和推廣,電子產品、工業設備、新能源汽車及軍事裝備等領域的產品朝著小型化和集成化方向演變。產品的集成度越來越高,熱流密度也呈現指數倍增長,部分產品的熱流密度已經超過 200 W/cm2 ,甚至工作溫度已接近臨界溫度。根據阿倫尼斯經驗方程可知,電子產品工作溫度每升高 10 ℃, 其可靠性降低 50%。因此,熱設計已成為產品設計中必不可少的一部分。傳統散熱方式,如自然冷卻、強制風冷,已不能滿足高熱流密度產品的散熱需求。均熱板作為一種高效的散熱設備,具有較高的熱導率和均溫性,正逐漸成為 解決高熱流密度產品散熱問題的技術手段之一。本文通過分析均熱板的組成和工作原理,闡述均熱板吸液芯結構的重要性,探討均熱板吸液芯結構的研究現狀, 最后對吸液芯結構的設計進行展望。

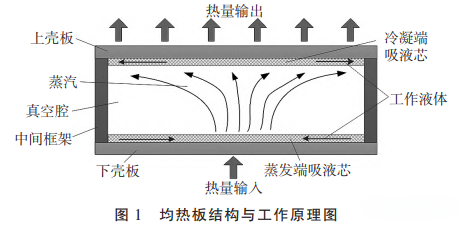

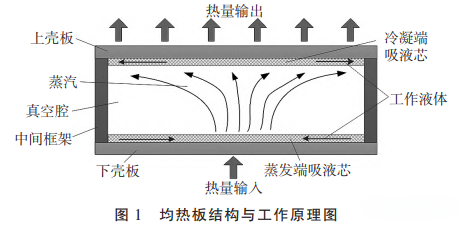

均熱板的結構如圖 1 所示,主要由殼體(上殼板、 下殼板和中間框架)、吸液芯結構(蒸發端吸液芯和冷凝端吸液芯)和工作液體組成。上殼板、下殼板和中間框架形成密閉空間,通過特定的抽真空裝置對該密閉空間進行抽真空,使密閉空間具有一定的真空度,形成真空腔。

均熱板是一種相變換熱結構,通過工作液體的蒸發和冷凝循環實現熱量的高效傳遞,其工作過程主要為:①熱量通過均熱板下殼板傳遞到蒸發端吸液芯;②蒸發端吸液芯內的液體由于處于具有一定真空度的腔體內, 在較低的溫度下蒸發為蒸汽;③蒸汽在壓差的作用下充滿整個均熱板腔體;④由于冷凝端連接外部散熱裝置, 以強制對流方式、風冷散熱或水冷散熱方式帶走熱量因此,蒸汽在冷凝端吸液芯處迅速凝結為液體;⑤凝結的工作液體在吸液芯毛細壓力和重力的作用下回流至 蒸發端吸液芯,進行下一次蒸發-冷凝循環。均熱板吸液芯一般分為 2 種:蒸發端吸液芯和冷凝端吸液芯,其中蒸發端吸液芯的作用是加快液體工質在蒸發端的蒸發效率,而冷凝端吸液芯的目的是提升蒸汽在冷凝端的冷凝效率,蒸發端吸液芯與冷凝端吸液芯共同促進了均熱板的蒸發-冷凝循環。此外,部分類型吸液芯結構可產生較強的毛細壓力來驅動冷凝工質從冷凝端回流至蒸發端,以此提升均熱板蒸發-冷凝循環能力。因此,吸液芯結構是影響均熱板傳熱性能的重要因素。根據結構組成,將均熱板吸液芯結構分為單一吸液芯結構和復合吸液芯結構。常見的單一吸液芯結構有粉末燒結吸液芯、溝槽吸液芯、絲網吸液芯。粉末燒結吸液芯具有較強的毛細壓力,但由于其多孔特性導致滲透率和導熱系數較低;溝槽吸液芯具有較高的滲透性和導熱性,但由于其毛細半徑較大影響了吸液芯的毛細壓力;絲網吸液芯具有較高的滲透性,但其毛細壓力不如粉末燒結吸液芯,導熱系數不如溝槽吸液芯,然而絲網吸液芯制造成本低,因此常見于對毛細力和導熱性能要求不高的場景。Chen等制備了輻射狀溝槽型吸液芯結構鋁制均熱板、粉末燒結型吸液芯結構鋁制均熱板,通過分析均熱板熱阻和冷凝端頂部溫度的分布情況,研究均熱板的傳熱性能。實驗發現,粉末燒結吸液芯結構均熱板比輻射狀溝槽吸液芯結構均熱板具有更高的穩定性。Wong等分別制備了100目絲網、200目絲網和三角形溝槽吸液芯結構,用于均熱板的蒸發端,并研究了水、甲醇、丙酮等多種工質在不同載荷和區域對均熱板的熱性能的影響。Tang等針對高功率LED的散熱需求,采用數控銑削制備了微溝槽吸液芯結構均熱板來代替普通LED散熱器。實驗結果表明,在相同的輸入功率下,與普通散熱器的LED相比,帶有微溝槽吸液芯結構均熱板的LED的結溫更低,溫度分布更均勻。Zeng等采用銑刀制備了一種凹腔陣列的微溝槽結構作為均熱板吸液芯結構,該結構具有較高的深寬比,可有效地提升毛細壓力和促進液體工質進行相變。實驗研究表明,該結構具有快速的熱響應和低的熱載荷啟動性能,均熱板的熱阻穩定在0.055~0.074℃/W,適用于緊湊型的高功率電子設備的熱管理。Wang等設計了一種雙面徑向微溝槽吸液芯結構均熱板,并分別采用制備紫外激光和紅外激光加工冷凝端微溝槽吸液芯結構和蒸發端微溝槽吸液芯結構。實驗研究表面,雙面徑向微溝槽吸液芯結構均熱板具有良好的均溫性能,蒸發端微溝槽結構和冷凝端微溝槽結構都有助于提高均熱板的傳熱性能,較大深寬比和較小輻射角的雙面微溝槽更有利于提高均熱板的熱性能。評價吸液芯結構傳熱性能的指標一般為毛細壓力、導熱性、滲透性,而單一吸液芯結構似乎很難同時達到高滲透性、大毛細壓力、高導熱性的效果。為解決這一難題,學者們紛紛開始設計復合吸液芯結構,如溝槽-粉末燒結吸液芯、溝槽-絲網吸液芯、絲網-粉末燒結吸液芯。鄧大祥在溝槽吸液芯內部進行粉末燒結,制備了一種新型溝槽-粉末燒結復合吸液芯結構均熱板。通過均熱板可視化實驗和傳熱性能實驗表明,該復合吸液芯具有較高的滲透性、導熱性、毛細性能,相比溝槽吸液芯均熱板和粉末燒結吸液芯均熱板,具有更好的傳熱性能。Deng等設計了一系列蒸發端具有均勻徑向溝槽的復合多孔均熱板,其中均勻徑向溝槽由燒結銅粉層形成。實驗結果表明,復合多孔蒸汽腔由于徑向溝槽的存在,使熱通量均勻地傳遞到冷凝器表面。Franchi等在粗絲網上燒結金屬鎳粉末,制備絲網-粉末燒結吸液芯,結果表明,當粗絲網和細粉末燒結顆粒同時存在時,該復合吸液芯具有較強的毛細壓力和較高的滲透性。Lefèvre等對比了雙層絲網吸液芯和溝槽-絲網吸液芯的傳熱性能,結果表明,溝槽-絲網吸液芯的傳熱性能沒有雙層絲網吸液芯好。因此,復合吸液芯結構不一定比單一吸液芯結構的傳熱性能好。Wang等設計了一種復合多孔吸液芯結構均熱板,通過數值模擬分析復合多孔吸液芯結構對均熱板內液體工質和蒸汽的流動速度、壓力分布的影響。研究表明,復合多孔吸液芯結構可為液體工質提供多個回流通道。此外,為方便液體工質通過多孔通道,均熱板蒸發端多孔介質結構的孔隙率應略大于冷凝端多孔介質結構的孔隙率。近幾年,部分學者以自然界中植物葉脈結構為啟發,設計了一種葉脈多尺度仿生吸液芯結構,研究了葉脈宏觀通道、微觀網紋、微納結構對均熱板液體工質流動性能和均熱板整體傳熱性能的影響,制備的均熱板樣品性能優異,熱阻最小僅為0.094℃/W。Liu等通過植物葉脈運輸原理提出了一種葉徑脈仿生分形的吸液芯結構,分別制備了圓形均熱板和矩形均熱板。均熱板冷凝端采用葉脈仿生吸液芯結構,蒸發端采用粉末燒結多孔結構。實驗發現,葉脈仿生結構的分形角度對均熱板傳熱性能的影響較大,當分形角為40~50°時,均熱板的熱阻較小,此時矩形均熱板的最低熱阻為0.06℃/W。此外,部分學者根據均熱板的應用場景,分別設計不同潤濕特性和非均勻潤濕表面的吸液芯結構,通過提升液體工質的回流速度來增強均熱板的傳熱性能。Shaeri等研制了2種新型潤濕結構吸液芯均熱板。第一種將親水性的絲網結構壓入疏水性的蒸發端內;第二種將蒸發端加熱區域設計為疏水性結構,其他區域設計為超親水性結構。實驗驗證2種潤濕結構均熱板的傳熱性能,研究發現第二種均熱板的傳熱極限為162W/cm2,高于第一種均熱板的傳熱性能,其原因是絲網與疏水蒸發端之間的機械接觸結構影響了均熱板的傳熱性能。均熱板吸液芯結構的未來發展將以產品為主導,采用自然仿生形狀、不同潤濕特性、非均勻潤濕表面等技術手段,根據產品的應用場景和散熱需求進行個性化設計,得到最適合產品散熱的吸液芯結構。隨著電子產品朝著小型化和微型化的方向發展,均熱板正逐漸成為解決產品散熱難題的技術手段之 一。均熱板吸液芯結構既可有效增強工質的蒸發效率 和冷凝效率,又可增強均熱板的毛細壓力促進工質蒸發-冷凝循環,是影響均熱板傳熱性能的重要因素。粉末燒結、溝槽、絲網等單一吸液芯較難同時達到高滲透性、大毛細壓力和高導熱性的效果,復合吸液芯結構可有效解決單一吸液芯結構的難題,但復合吸液芯結構的傳熱性能不一定優于單一吸液芯結構的傳熱性能。自然仿生形狀、不同潤濕特性和非均勻潤濕表面是均熱板吸液芯結構未來發展的主要方向。

標簽:

散熱器 點擊:

版權聲明:除非特別標注,否則均為本站原創文章,轉載時請以鏈接形式注明文章出處。